※この記事は「AOS 7.0 AHV10.0 Prism Central pc.2024.3」時点の情報をもとに作成しています。その後の機能アップデートについてはメーカーの公開情報をご確認ください。

今回は、Nutanix「Disaster Recovery」の保護ポリシー(Protection Policy)を使用して、リモートサイトにリカバリポイントをレプリケーションしてみます。

目次

- 目次

- 1.今回の環境

- 2. 同じ名前のストレージコンテナを作成

- 3. Disaster Recoveryの有効化

- 4. PC Availability Zoneのペアリング

- 5. 保護ポリシーの作成

- 6. 保護ポリシーに仮想マシンを追加

1.今回の環境

AOS: 7.0.1

AHV: 10.0.1

Prism Central: pc.2024.3.1.1

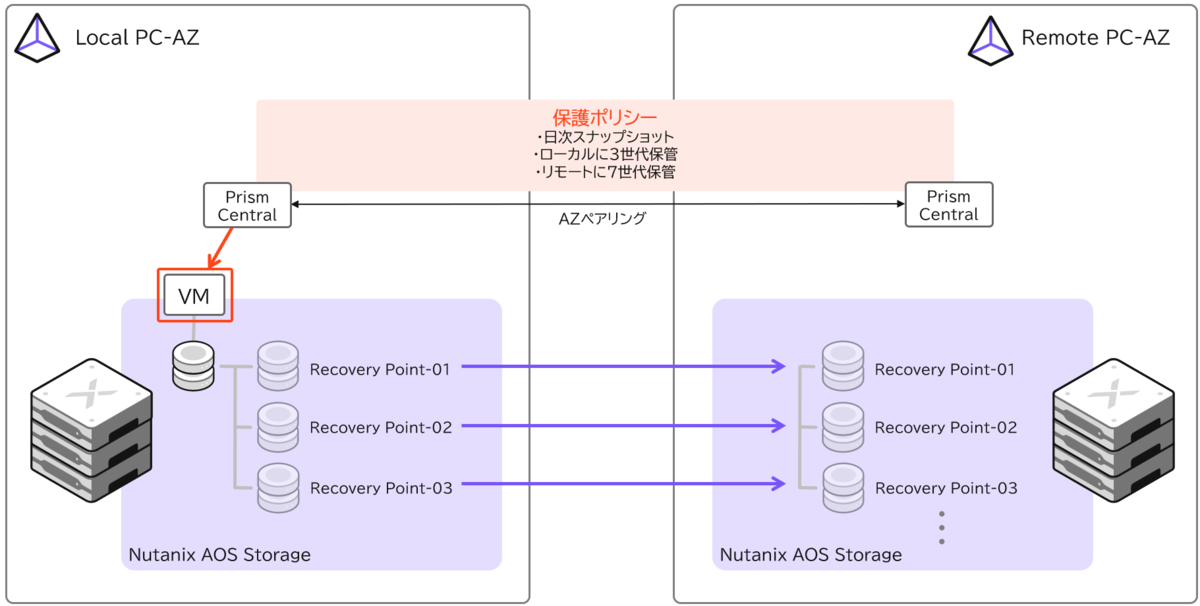

▽今回の環境のイメージは以下の通りです。

異なるPrism Centralの管理下にあるクラスター間(異なるAZ間)で、保護ポリシーを適用し、リカバリポイントをレプリケーションしてみます。

2. 同じ名前のストレージコンテナを作成

これはDisaster Recoveryの推奨事項として記載されているもので、レプリケーションをするローカルとリモートのクラスターでは、同じ名前のストレージコンテナを作成しておきます。

3. Disaster Recoveryの有効化

保護ポリシーに基いて、PC-AZ間でレプリケーションをする場合は、双方のPCでDisaster Recoveryを有効化する必要があります。有効化の方法については、以下の記事をご参照ください。

4. PC Availability Zoneのペアリング

Nutanixでは、1つのPrism Central管理下にあるクラスター群を1つのAZ(アベイラビリティゾーン)として扱います。例えば、ローカルの拠点にPrism Centralとその管理下にクラスターがある場合は、それらをまとめて「ローカルAZ」と呼び、リモートの別の拠点に別のPrism Centralとその管理下にクラスターがある場合は、「リモートAZ」といった呼び方になります。

このように異なるAZ間で、Disaster Recoveryでレプリケーションをする場合は、Prism Central間でAZのペアリングを行う必要があります。

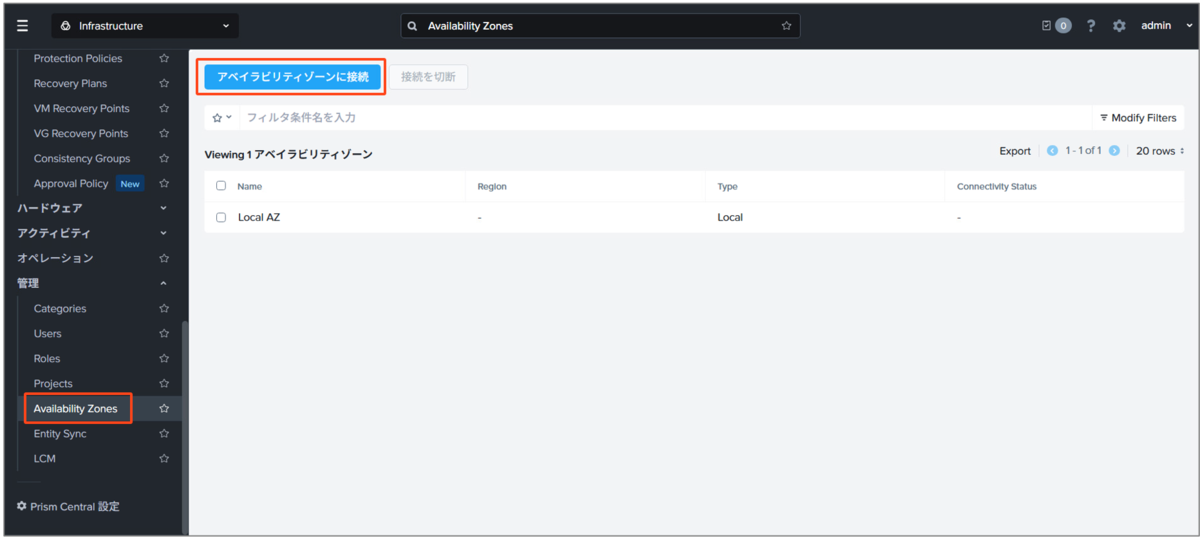

▽ペアリングを実施するには、片方のPrism Centralから「Availability Zones」→「アベイラビリティゾーンに接続」をクリックします。

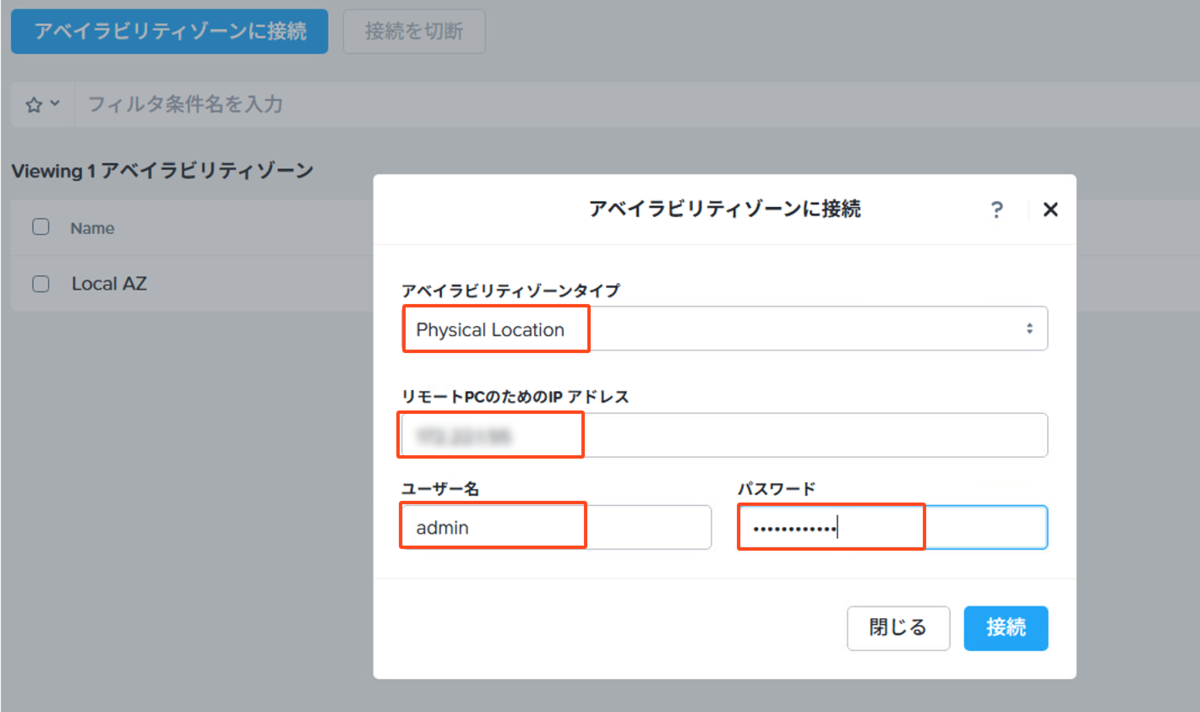

▽ゾーンタイプで「Physical Location」を選択し、リモートPCのIPやadminユーザーの資格情報を入力して「接続」します。

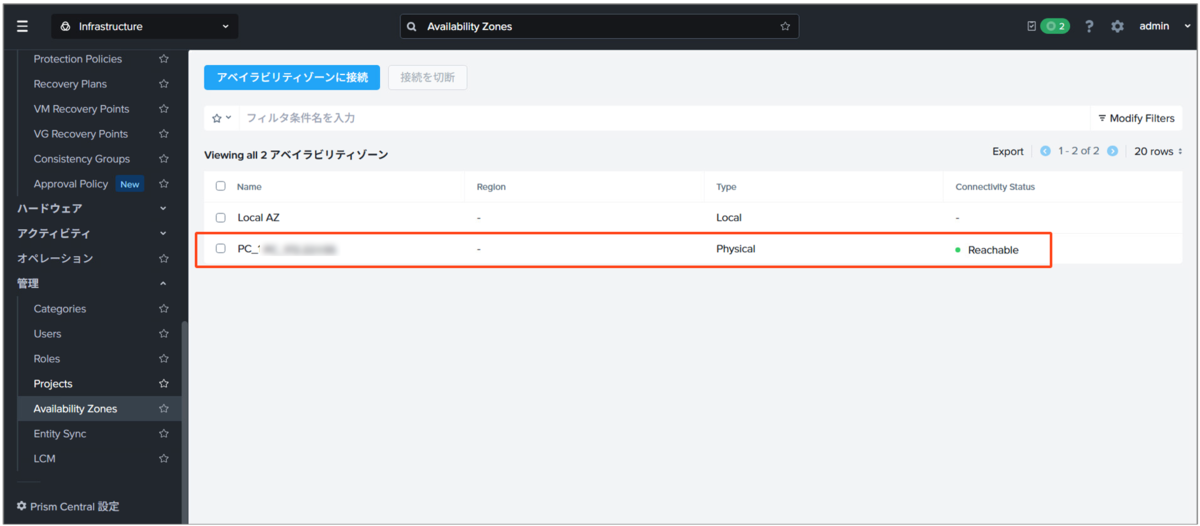

▽ペアリングが完了すると、双方のPrism Central画面にて、リモートAZのPCが確認できるようになります。

参考

Pairing Availability Zones

https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Disaster-Recovery-DRaaS-Guide-vpc_2024_3_1:ecd-ecdr-pair-availabilityzones-pc-t.html

5. 保護ポリシーの作成

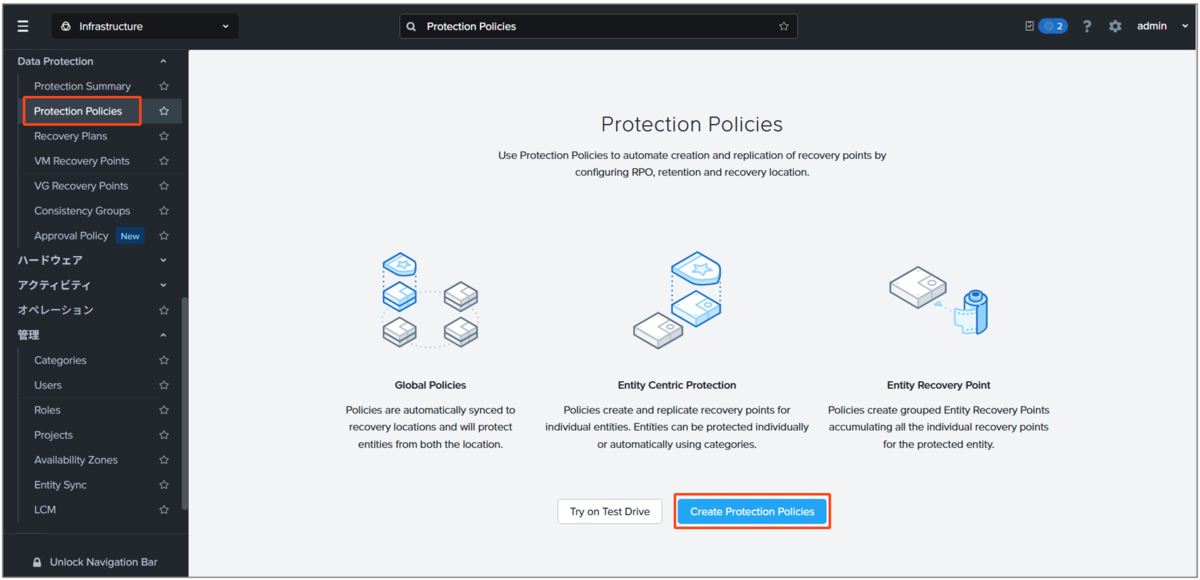

保護ポリシーによって、リカバリポイント作成のスケジュールとレプリケーションの設定をします。▽初回作成時は、Prism Centralから「Protection Policies」→「Create Protection Policies」を選択します。

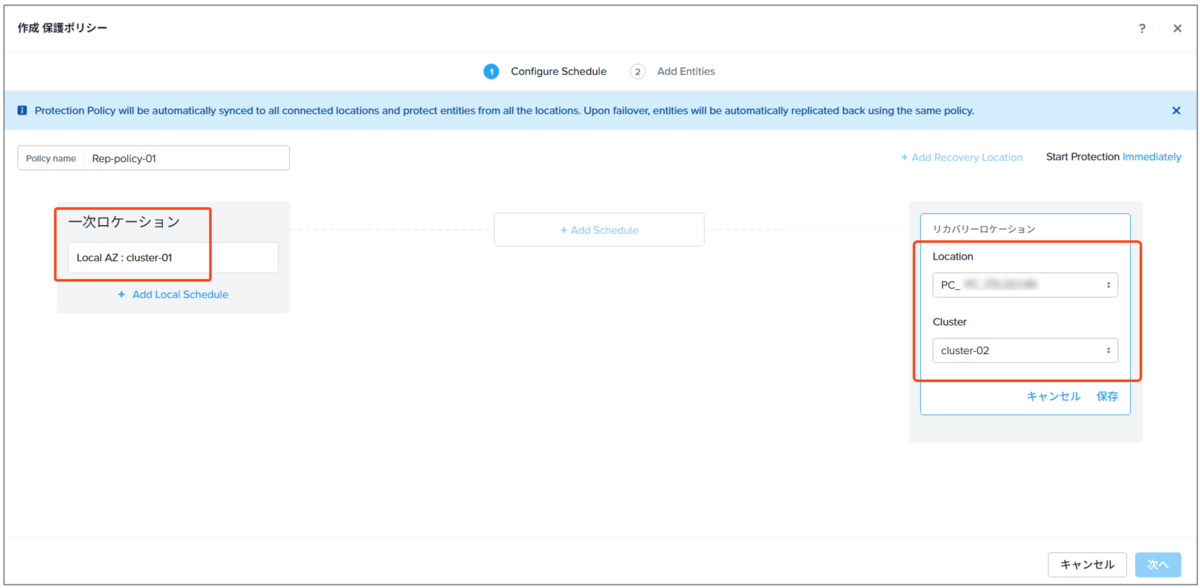

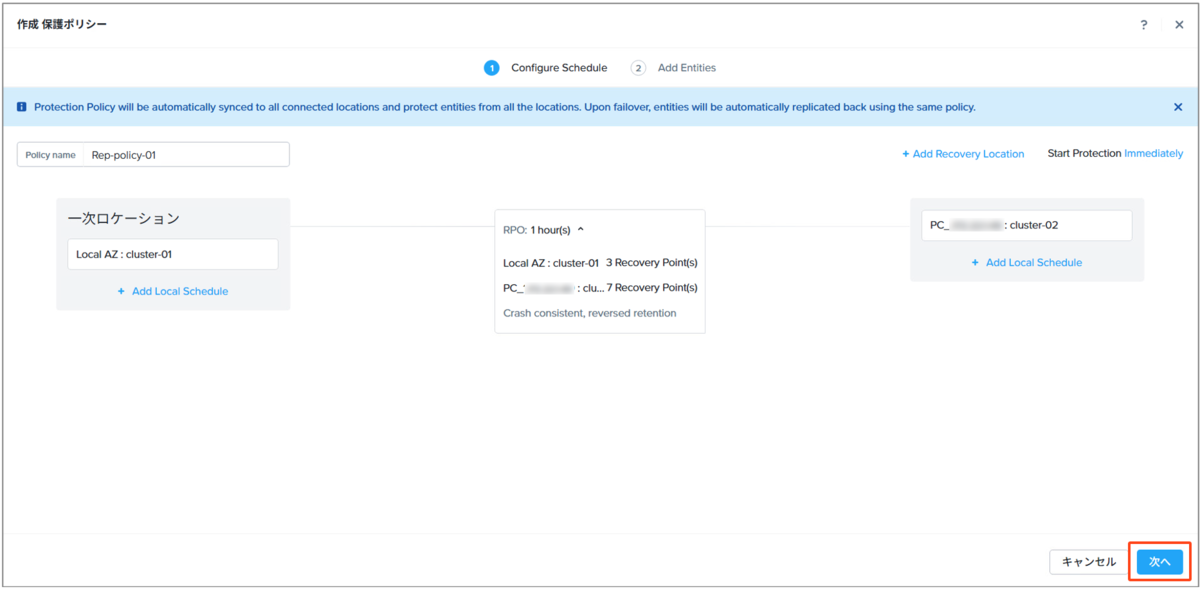

▽一次ロケーションでは、ローカルのAZと対象のクラスターを選択し、リカバリロケーションでは、ペアリングしたリモートのAZと対象のクラスターを選択します。

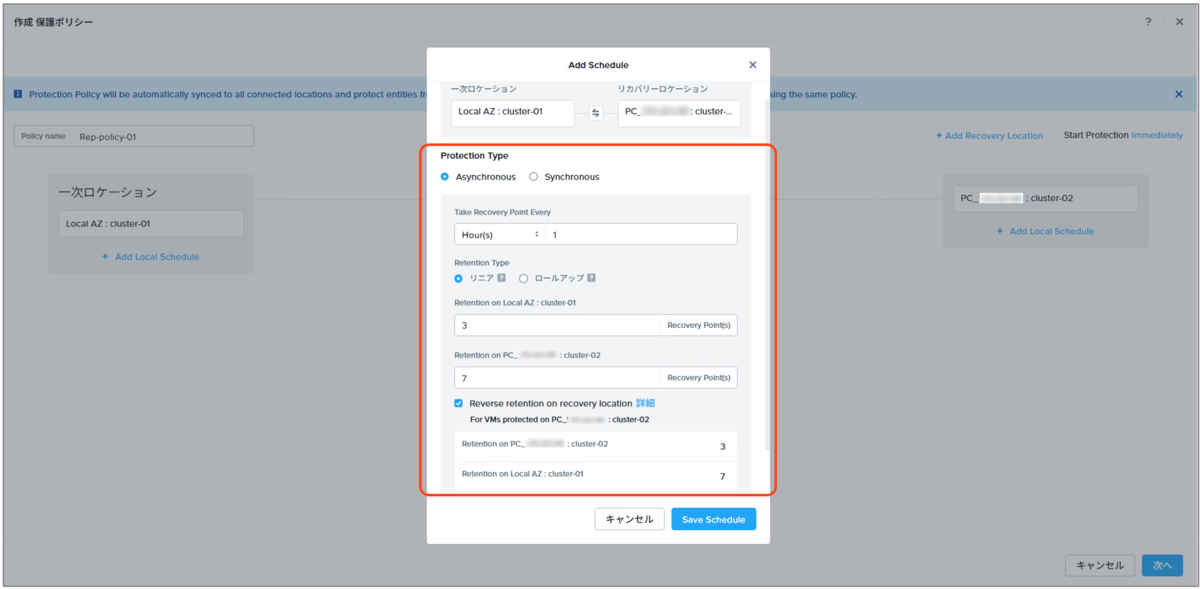

▽真ん中の「Add Schedule」からダイアログを起動し、スケジュールを作成します。今回は、1時間ごとのスナップショットおよび非同期(Asynchronous)レプリケーションで、リニアに保存。ローカルに3世代、リモートに7世代保存としてみます。

なお、「Reverse retention on recovery location」とは、フェイルオーバーイベント後のレプリケートバック時も、はじめに設定していたリカバリポイントの保管世代数を保持するという意味のようです。このチェックも入れてみます。

「リニア」と「ロールアップ」の違いは前回の記事をご参照ください。

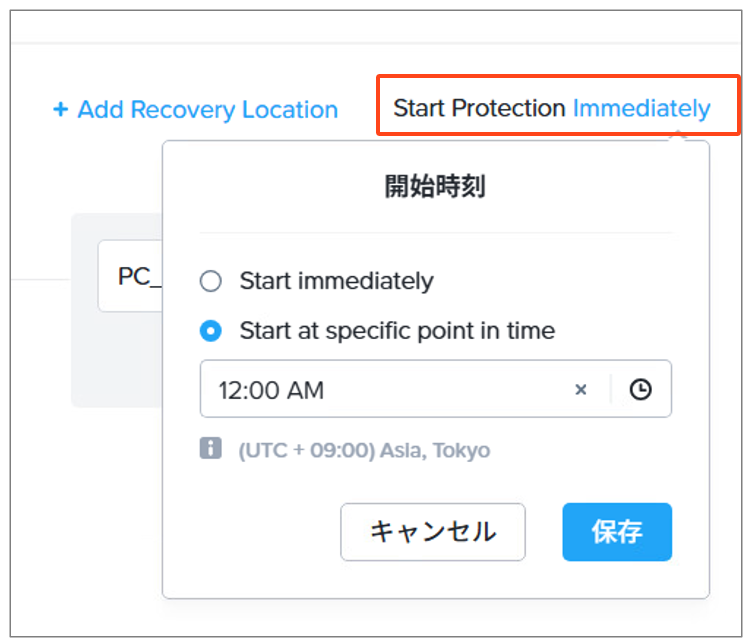

▽ちなみに、リカバリポイントの作成とレプリケーションの開始時刻指定したい場合は、画面右上の「Start Protection」から操作することができます。

▽スケジュール設定ができたら「次へ」をクリックします。

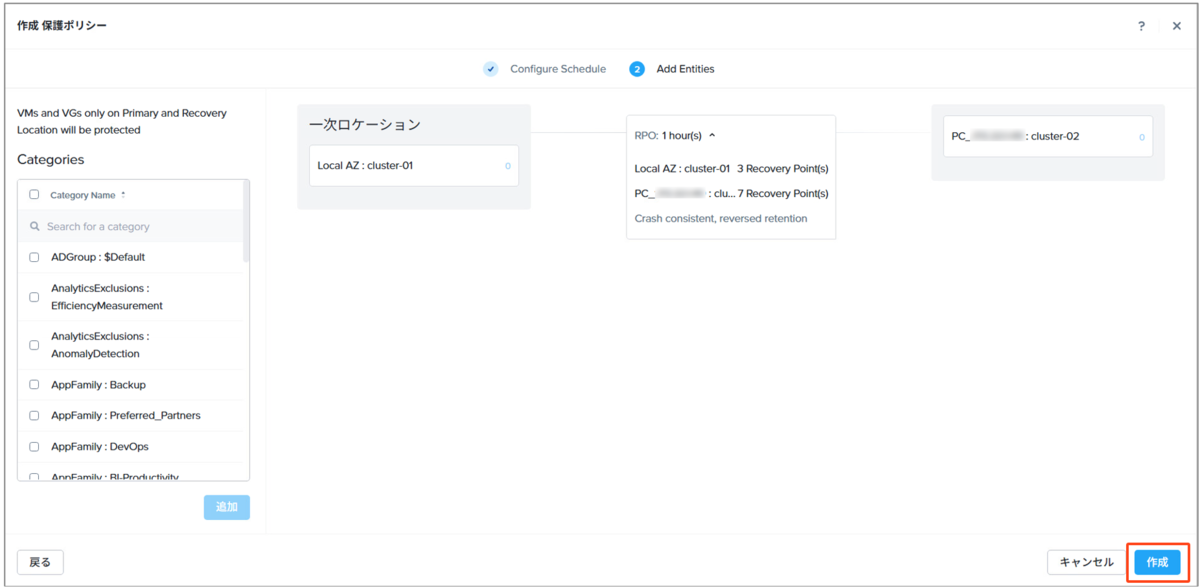

▽続いて、この保護ポリシーを適用するカテゴリの選択画面が出てきますが、今回は仮想マシンを個別に追加するため、そのまま「次へ」をクリックします。

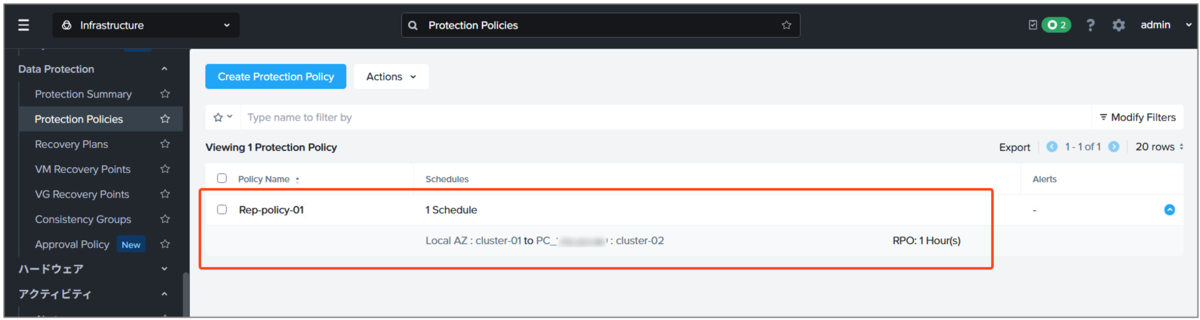

▽作成した保護ポリシーは以下の通りです。

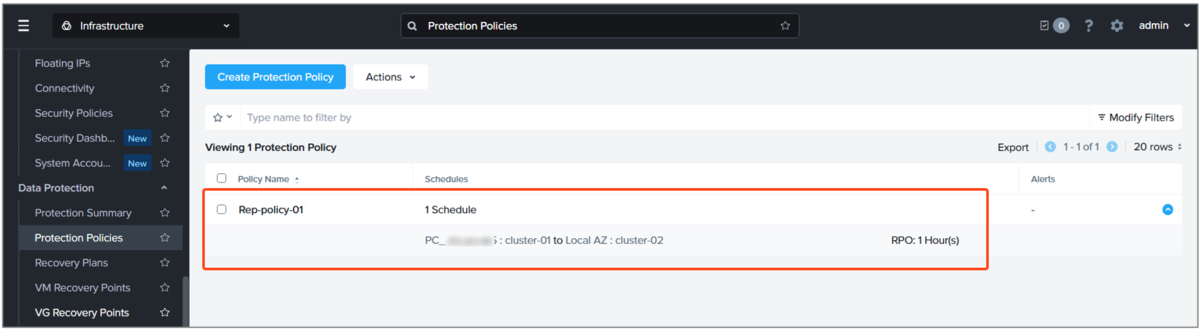

▽ちなみに作成した保護ポリシーはリモートサイトのPrism Centralでも確認できます。

6. 保護ポリシーに仮想マシンを追加

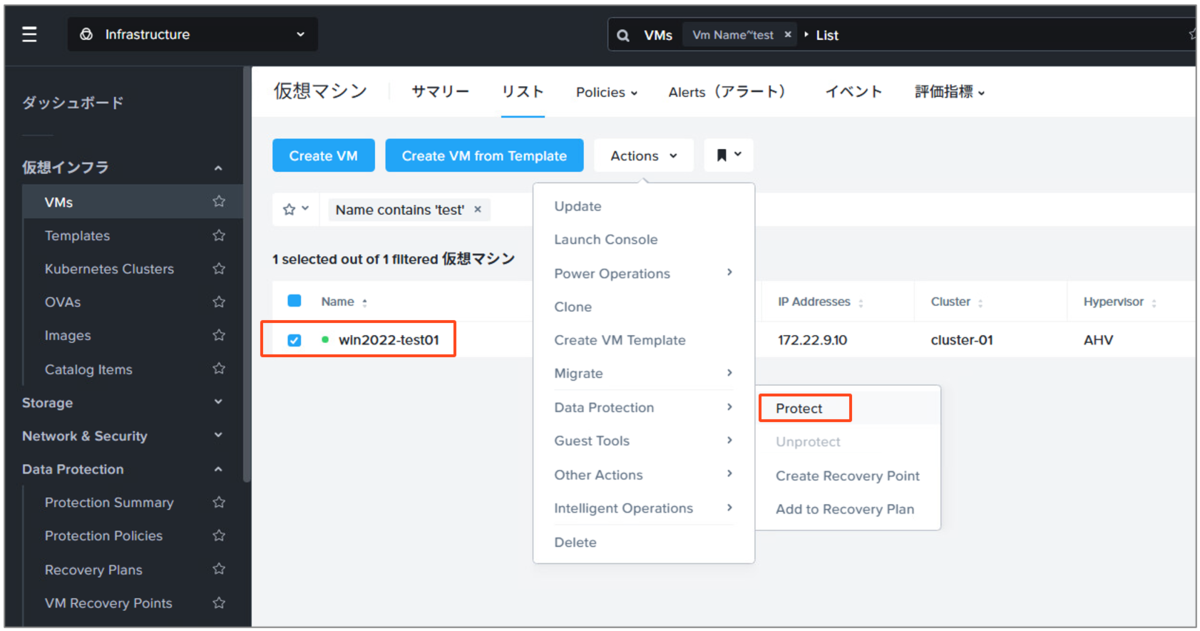

作成した保護ポリシーを適用したい仮想マシンを選択して、「Protect」をクリックします。

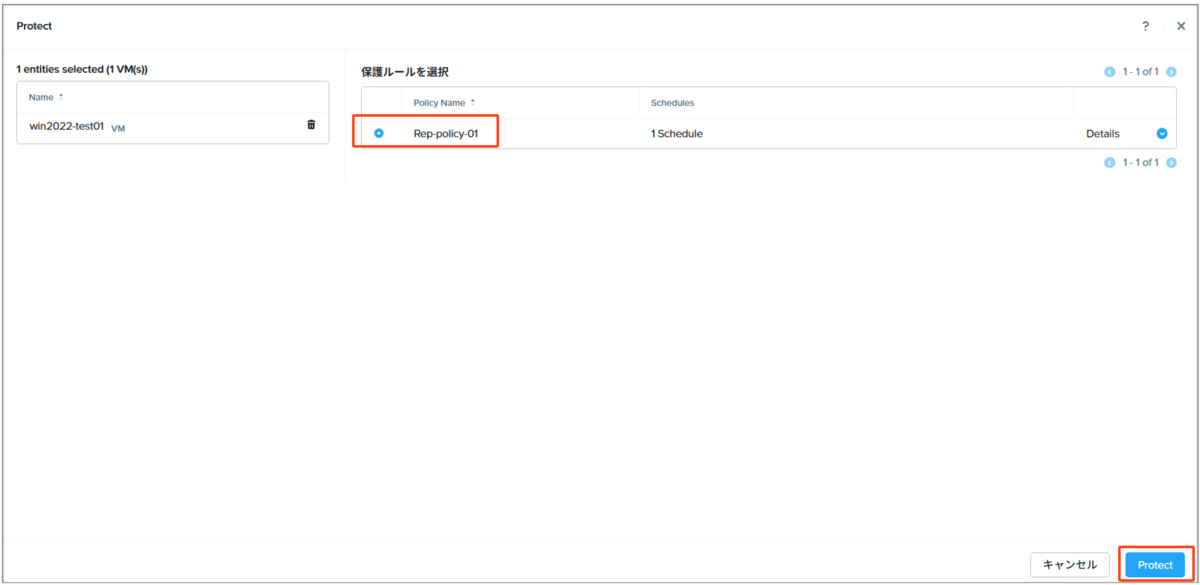

▽対象の保護ポリシーを選択して「Protect」をクリックします。

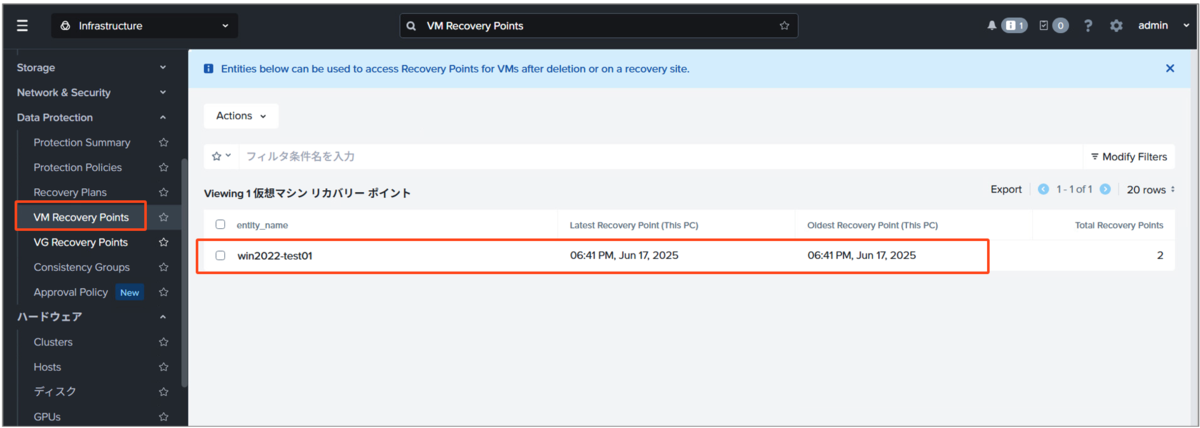

▽ポリシーを適用すると「VM Recovery Points」画面にて、さっそく対象の仮想マシンのリカバリポイントが作成されていることが確認できます。

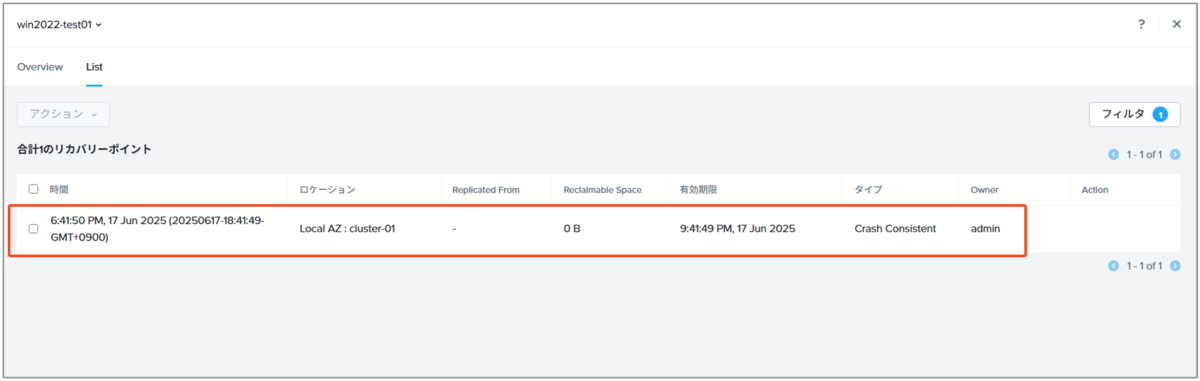

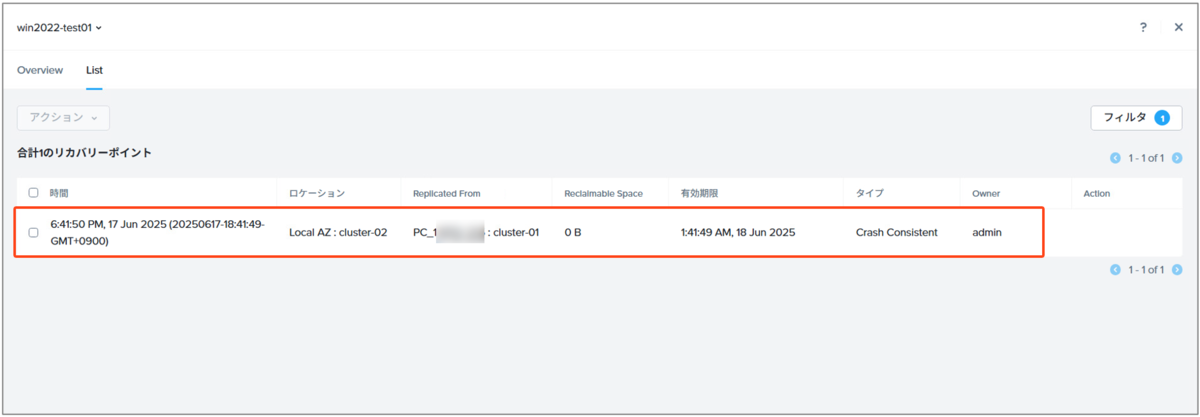

▽中身を確認すると、1つ目のリカバリポイントがローカルで作成されていることや取得日時などが確認できますね。

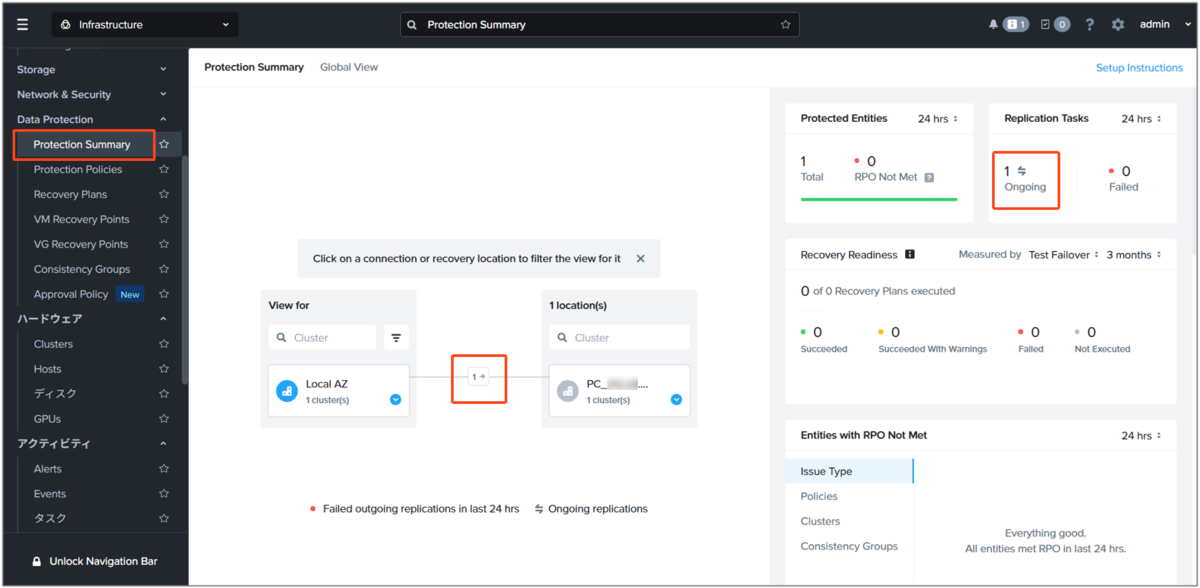

▽このリカバリポイントはリモートサイトにもレプリケーションされており、サマリ画面でレプリケーションのタスクを確認することができます。

▽レプリケーション先AZのPCからも、cluster-01から送られてきたリカバリポイントを確認することができます。

今回は、ここまでです。

次回以降は、レプリケーション時のポイントやNearsyncやSyncRep、AHV Metro、またリカバリプランの作成などを調べてみたいと思います。